教室では、お子さま一人ひとりが安心して学習に取り組めるよう、生徒同士の相性や集中しやすさも考えながら、机の配置や座席を調整しています。

環境を少し工夫するだけで、表情や取り組み方がぐっと前向きになる場面も増えてきました。こうした変化は、私たち指導員にとっても大きな励みと自信につながっています。

これからも、お子さまが心地よく学べる環境づくりを大切にしていきます。

タグ: SST

「節分」~【末広教室】

こんにちは!放課後等デイサービス伸栄学習会末広教室です😊

今日は、みんなが楽しみにしていた節分イベントの様子をお伝えします。

今年の節分では、まず最初に「節分ってなに?」「どうして豆をまくの?」というお話からスタートしました。

「悪い鬼を追い払う日!」「福を呼ぶんだよね!」と、子どもたちから元気な声がたくさん聞こえてきました✨

そのあとは、お楽しみの豆まき!

職員が鬼に変身して登場すると、最初はちょっぴりドキドキしていた子もいましたが、

「おにはそと!ふくはうち!」と大きな声で豆を投げ、だんだん笑顔に😊

鬼を追い払ったあとは、「やったー!」「鬼いなくなったね!」と達成感いっぱいの表情でした。

制作活動では、オリジナルの鬼のお面も作りました。

色を塗ったり、角をつけたり、それぞれ個性あふれる素敵な鬼が完成しましたよ🎨

「ぼくの鬼、つよそう!」「かわいいでしょ?」と、見せ合う姿がとても微笑ましかったです。

季節の行事を通して、日本の文化に触れながら、

お友だちや職員と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。

これからも、子どもたちの「できた!」「たのしい!」を大切にしながら、

笑顔いっぱいの活動を行っていきたいと思います🌸

SSTに向けて準備の話し合いをしました~【富士見教室】

次回のSST(ソーシャルスキルトレーニング)のイベントに向けて、スタッフで準備の打ち合わせをSSTメンバーで行いました。

話し合った内容は、主に3つです。

• 迷路の中で行う福笑いの作り

• ペットボトルボーリングの作り方

• みんなに配るチラシ(お知らせ)作りとその内容

今回のメイン企画のひとつが、迷路×福笑い。

迷路の中を進みながらパーツを集めたり、途中でミッションがあったり…(※内容は当日のお楽しみ!)

ただの遊びに見えて、実はSSTとして大事な要素がぎゅっと詰まっています。

たとえば、

• 順番を待つ

• ルールを守る

• 相手に聞く/確認する

• 思い通りにいかない時の切り替え

• 協力したり、応援したりする

「笑って終わる」だけじゃなくて、“やり取りの練習”や“気持ちの整理”につながるように、仕掛けをどう入れるかを話し合いました。

また、子どもたちが安心して参加できるように、ルールや手順を分かりやすくすること、困ったときの対応も含めて確認しました。

準備の段階から、子どもたちの姿を想像しながら

「こうしたら参加しやすいかな」「ここでつまずきそうだな」と、いろいろ考える時間になりました。

次回のSSTも、ただ楽しいだけではなく、やり取り・切り替え・成功体験につながる時間になるように準備していきます。

当日の様子も、またブログでご報告していきます

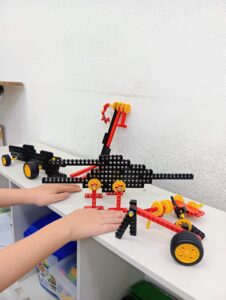

学習後はブロック遊びの時間♪【原木中山教室】

学習を終えると、細かいブロックを組み合わせて、動物や車体を作る子どもたち。

指先を使う遊びは微細運動となり、集中力や脳の発達にも良い刺激になります。

楽しみながら成長できる時間を大切にしています。

ボードゲームで頭を使って遊ぼう!SSTイベントを行いました【富士見教室】

12月13日土曜日、放課後等デイサービスにて

「ボードゲームで頭を使って遊ぼう」をテーマに、SST(ソーシャルスキルトレレーニング)のイベントを行いました。

イベント当日は、ゲームを始める前から子どもたちが大活躍!!

看板づくりをしたり、机や椅子の配置を考えながら会場の設営を進めたりと、準備の段階から意欲的に取り組む姿が見られました。

「ここに貼ったら見やすいね」「こっちの方が通りやすいよ」など、子ども同士で相談しながら進める様子も印象的でした。

ボードゲームの内容は、ジェンガ・UNO・犯人はおどるのカードゲームです

活動ではボードゲームを通して、

〇ルールを理解して守ること

〇相手の動きを見て考えること

〇仲良く一緒に遊び、勝ち負けの気持ちを調整することといった、社会生活に必要な力を楽しく学びました。

また、子どもたち同士でルールを説明し合ったり、声をかけ合いながら進める場面も多く見られ、自然なコミュニケーションが広がっていました。

「次はこうしたらいいよ」「それいいね!」といったやりとりが増え、楽しみながら考える力・伝える力・関わる力を育む時間になったと感じています。

ボードゲームは、遊びの中で人との関わり方を学べる、SSTの活動となりました。

今後も、一人ひとりのペースを大切にしながら、安心して挑戦できる機会をつくっていきたいと思います!

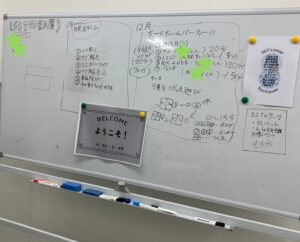

「土曜日のSST教室で盛り上がろう!イベント計画とその魅力」【富士見教室】

今回は土曜日に行われているSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)教室についてご紹介します。この教室では、小学校高学年や中学生たちが、楽しみながらコミュニケーションや社会性を学んでいます。そして、土曜日のSST教室では、生徒たちが自分たちでイベントの計画を立てるという、とても素敵な取り組みが行われています。

参加している生徒たちは、ホワイトボードを使って、みんなで話し合いながらイベント内容を決めています。それぞれの意見を出し合い、計画を練り上げていく過程は、まさにチームワークを学ぶ場となっています。このようなイベントは、みんなの創造力や協力する力を育む素晴らしい機会です。

そして、イベントが開催された後には、ブログにその様子を載せようと思っています。どんなイベントが行われたのか、どんな発見があったのか、ぜひ楽しみにしていてください!

これから冬が本格的に訪れますが、寒い季節にも関わらず、みんなの熱い気持ちと楽しい活動で教室は暖かい雰囲気に包まれています。寒さに負けず、みんなで力を合わせて素敵なイベントを作り上げていきます!

「SST(ソーシャルスキルトレーニング)について」~【妙典教室】

私が以前勤務していた伸栄学習会の教室では、土曜日の決まった時間に「ディスカッション形式のSST教室」を行っていました。

SSTとは、あいさつの仕方や会話の進め方、気持ちの伝え方など、日々の生活で人と関わるために必要な力を身につけるトレーニングです。

たとえば「道に迷ったときの尋ね方」「メールやSNSでの適切な書き方」「一般常識クイズ」など、身近なテーマを取り上げ、みんなで話し合いながら楽しく学んでいました。

妙典教室でも、ご希望があれば同様の取り組みを行っていきたいと思っています。

また、プリントを使ったSST学習もご用意できます。

ご興味のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

子どもたちの個性が光る“秋の森”が完成しました!【富士見教室】

少しずつ進めてきた壁面制作が完成し、教室はすっかり秋色に染まりました。

こちらで準備したりすや紅葉のモチーフに、子どもたちが描いたどんぐりやきのこが加わることで、より賑やかで温かい“秋の森”になりました。

子どもたちは、どんぐりやきのこに絵を描いたり、シールを貼ったりしながら楽しそうに制作に参加してくれました。

「ここに貼りたい!」「この色がいい!」と、それぞれが感じる秋を自由に表現してくれて、どれも本当に素敵な仕上がりです。

完成した壁面は、子どもたちの個性が集まった小さな絵本のような空間になっています。

教室を訪れた際には、ぜひゆっくりとご覧ください。

冬の足音が近づき、寒暖差も大きくなる季節です。

体調を崩しやすい時期でもありますので、どうかお気をつけてお過ごしください。

これからも季節を感じられる制作を、子どもたちと一緒に楽しんでいきます!

🌱小児から成人まで、お困りの本人や家族が気軽に相談できる「成長サポート型の訪問看護ステーション」

私たちの訪問看護は、「成長・学び」「気軽な相談」「発達障がいや精神疾患への理解」を大切にしています。

子どもから大人まで、年齢や症状に関わらず、困りごとや不安を抱えた方とそのご家族が、必要な時に気軽に相談できる“成長サポート型”の訪問看護を目指しています。

💬このような方へ

✔ 引きこもり状態が続いていて、外出や人との関わりに不安がある方

✔ 子どもの自立を願いながらもどうして良いか分からない方

✔子育ての負担に悩んでいるご両親

✔ 家族間のすれ違いが多く、第三者による調整が必要なご家庭

このような状況は決して珍しいことではありません。

発達障がい(ADHD・ASD・学習症など)や精神疾患(統合失調症・不安症・依存症など)の背景には、感覚調整や感情コントロール、自己肯定感の低さなど、目には見えにくい困難が隠れていることもあります。

私たちは、「病気を治す」のではなく、生きづらさの根っこに寄り添う看護を行います。

🌸こんな困りごとがあればご相談ください

-

生活リズムが乱れて、昼夜逆転してしまう

-

薬を飲み忘れてしまう、勝手にやめてしまう

-

感情の起伏が激しく、トラブルが絶えない

-

学校や職場に行けず、将来に不安を感じている

-

家族への依存や、過干渉で関係がぎくしゃくしている

-

話を聞いてくれる人がいない

一人で抱え込む前に、「ちょっと話を聞いてもらおう」と気軽に連絡していただければ嬉しいです。

🩺訪問看護でできる支援

-

服薬管理(飲み忘れ・自己中断の防止)

-

生活リズムの安定支援

-

家族関係の調整と助言(関わり方や負担の軽減)

-

社会資源との連携(行政・医療・福祉とのつなぎ)

-

運動支援(散歩・ストレッチ・体操)

-

症状の悪化予防と早期発見

-

登校・外出支援

-

カウンセリング(対話による気持ちの整理)

-

遊びや学びを取り入れた支援

-

他業種との連携による包括的サポート

🌈「回復」だけでなく、「成長」を支える訪問看護へ

訪問看護と聞くと、「病気の人が利用するもの」というイメージを持たれる方も多いかもしれません。

しかし私たちは、「成長を支える訪問看護」を行っています。

発達の特性や精神症状により、生きづらさを感じている方が、

「できることを少しずつ増やしていく」

「家族と穏やかに過ごす時間が増える」

そんな日常の積み重ねをサポートしていきます。

☎ ご相談・お問い合わせ

訪問看護の利用を迷われている方、まずはお電話(047-711-4655)またはメール(hokan@shin-ei-kai.com)、HP問合せフォームでお気軽にご相談ください。

医療や行政との連携も含め、最適なサポート方法を一緒に考えていきます。

【行徳・妙典】伸栄学習会 末広教室は日曜日も開所しています!

伸栄学習会 末広教室では、より多くのお子さまに学ぶ機会を提供できるよう、日曜日の開所を開始しています。平日や土曜日の通所が難しい方も、週末に安心してご利用いただけます。

日曜日には、学習支援など、平日と同じ内容の学習サポートを行っています。落ち着いた雰囲気の中で集中して取り組める時間として、多くの生徒が学びを継続しています。さらに、今後はイベントも定期的に開催予定です。様々な経験を通して学べる場として、子どもたちのやる気と自信を育てていきます。

また、全教室からのご利用が可能です。普段は別の教室に通っているお子さまも、日曜日は末広教室での学習や活動に参加できます。行徳・妙典地域で、日曜日も安心して通える放課後等デイサービスをお探しの方は、ぜひ伸栄学習会 末広教室までお問い合わせください。