みんな普段から漢字は勉強していますが、その勉強の結果を出せる日の一つが漢字検定です。

もちろん習熟度と学年によって目指す級は違いますが、

それぞれの目標に向かって頑張っています。

もちろん、スタッフは最後まで頑張れるよう、背中を押していきます。

みんな普段から漢字は勉強していますが、その勉強の結果を出せる日の一つが漢字検定です。

もちろん習熟度と学年によって目指す級は違いますが、

それぞれの目標に向かって頑張っています。

もちろん、スタッフは最後まで頑張れるよう、背中を押していきます。

先日、

『ケーキに好みのデコレーションをしよう!』というクリスマスイベントを行いました。

スポンジケーキに、生クリーム(プレーン、いちご味、チョコ味)、カラースプレー、アラザン、ホワイトチョコパウダー、果物(いちご、柿)など、色んな種類のトッピングから自分好みのものをチョイス。

いちご大好き〜🍓の、いちご多めのケーキ、、チョコホイップにカラースプレー多めの華やかケーキ、白い生クリームに銀色のアラザンだけのシンプルでカッコ良いケーキ、など そ

れぞれの個性が生かされた素敵な作品が出来上がりました。

皆んなで食べた後は、箱の中の物を手で触って当てるゲーム、ジェスチャーゲームなどで盛り上がりました。

もちろん、アレルギー対応のケーキも用意したので(当社のB型、お菓子研究所のビーガンマフィンと同じ配合のスポンジ生地、そして乳製品不使用のクリームなど)アレルギーのある子もない子も皆、楽しく過ごすことが出来ました。

年末年始、皆さんが元気に楽しく過ごせます様に。

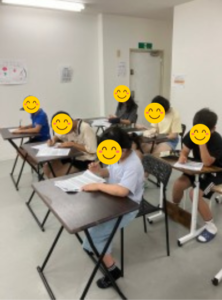

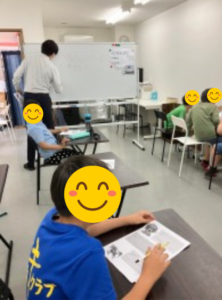

今回のディスカッションのSST教室の内容は、1月のイベントの内容を話し合うことの続きを行っていきました。

1月の祝日の日に「クイズを絡ませた宝探し」のイベントを行う予定です。

今日は、当日話す内容の練習と、パソコンを使って、クイズの問題を調べて、考えていきました。

あと少し、1月のイベントがとても楽しみです!

今回のディスカッションのSST教室のテーマは「物事の仕組みを理解しよう!」です。

例えば、カレーを作るための材料は何が必要でしょうか?

また、車は何を燃料にして動いているでしょうか?

「何かを作る材料が何なのか?」や、「何かをするために何が必要であるか?」など

世の中の仕組みをだいたい知っておくことは必要なことです。

今回はこのような「物事の仕組み」についてクイズ形式で学んでいきました。

まず、こちらが用意したクイズをみんなで考えた後、児童・生徒が考えた「世の中の仕組みクイズ」を出題し合いました。

今回もみんな活動的に取り組みました。

楽しみながら世の中の仕組みについて学ぶことができました。

A君は、PC学習ソフト「ランドセル」にある、「もぐらたたきかけ算クイズ」を使ってかけ算九九を学習しています。

表示されたかけ算問題と答えが等しいカードを持っているもぐらを見つけて叩くものです。

もぐらの形や動きがユーモラスなので楽しみながらかけ算九九をスムーズに覚えることができました。

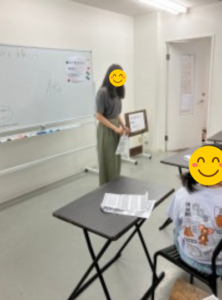

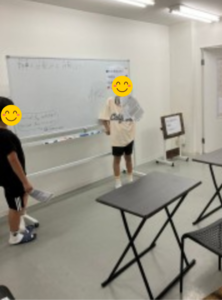

今回のディスカッションのSST教室のテーマは「言葉だけで説明しよう!」です。

指名されて前に出た人(出題者)が名前を言わずにあるものを言葉で説明して、そのほかの人が、それが何なのかを答える、クイズ形式で行いました。

例えば、「鉛筆」であったら

「これは、細長いです。」

「これは、木でできています。」

「これは、字を書く道具です。」

など言葉でそのものを説明しました。

出題する生徒も答える生徒もよく考えて活発に取り組んでくれました。

何かを言葉で説明するということは難しことですが、とても重要なソーシャルスキルです。

今後もこのような活動を行うことで、ソーシャルスキルを向上させていければと思います。

入船教室には、日常の生活習慣から学び直しを行ってほしい、というお子さんもいます。

自分の気持ちを表現することが苦手な部分もあり、支援の仕方がなかなか決まらなくて、しばらくは手探りで進みました。

まずは、

机に座れる時間を少しずつ長くする

動物絵合わせカードをする

ソフト積み木にチャレンジする

といった色々な内容に取り組み、教室やスタッフに慣れること、経験を積んでいくことを中心に支援していきました。

教室に通い始め、しばらく行き渋りがあったのですが、DIDIM(ディディム)をきっかけに良い変化が現れます。ある日、他のお友達がDIDIMに取り組んでいるのを見たとたん、ものすごい笑顔を見せ、時々まねをしたり、参加したりしてくれました。

そして、自分で独自にトランプ遊びを編み出しました。ルールは、「大きな数を出した人が勝つ」というもので、ジャック、クィーン、キング、ジョーカーの役割を全て理解して、お友達と楽しみました。

他にも、風船バレーでは、とてもうまく風船を叩き、楽しみながら参加していました。

本当に色々な体験を積み重ねて成長を見せてくれています。

すると、当初の目標である生活習慣も徐々に身に付き始めました。

自分の靴を自分で片づけたり、自分が遊んだらすぐに片付けができるようになりました。

最初の頃に比べできる事が増えていくことで、とても楽しく過ごせています。

一歩一歩、目を見張るような成長を遂げていている姿を目の当たりにし、これからの成長がさらにが楽しみになってきました!

4月から相之川教室で子どもたちの支援を行い始めたスタッフがこの2か月で感じたことをご紹介します。

「疲れた–」と言いながらも元気に教室に来る子ども達。

休み時間は少しでも気持ちを切り替えてリフレッシュできるように、好みの玩具を用いながら一緒に遊んだり、話をすることを心がけています。

休憩後、すぐに学習に向かえないお子さんもいますが、自分なりに折り合いをつけて学習に向かおうとしている姿を見ていると、側で見守ることも大切な支援であることを改めて実感しました。

お子さん達と日々関わる中で、多くの学びをもらっています。

これからもお子さんそれぞれの個性を理解し、一人ひとりにあった学びを提供できるように支援していきたいと思います。

今回のSST教室のテーマは、「一般常識モンスターをみんなで倒そう!!」です。

ロールプレイングゲーム形式で目の前にモンスターが現れたと仮定して、

それらを倒すために、「動物名」「都道府県」「褒める言葉」などの一般常識を設定された数だけ答えていく、という活動をしました。

生徒一人ひとりが自分で言葉を考えていました。

生徒一人ひとりが自分で言葉を考えていました。

なかなか言葉が出てこない時は、ヒントを出し合い、答えていきました。

みんな、楽しみながら取り組んでいました。

ゲーム形式で楽しみながら学習していくことは、とても有効であると改めて感じました。

さんいちがさん

さんにがろく

さざんが・・・

3年生になると割り算が始まります。

わり算は九九ができていないと当然歯が立ちません。

ある小学3年生の男の子は、

九九の暗唱の完成を目指して頑張ってくれています。

答えが書いてあるものを読みあげ、

次は、答えが書いていないものを、

そして時々逆から読み上げ、

最後は何も見ずに唱えてみる。

ただやるのでは、メリハリがなくなってしまうので、

毎回タイマーを使いながら、

「はい、〇秒!」

と、時間との闘いとして行っています。

「あぁ、〇秒かっ!」

「あ、ちょっとまって、もう1回もう1回!」

「今の何秒っ?!?!」

と楽しみながら取り組めています。

ひたすらに唱えるのは大変だったと思いますが、

今回もよく頑張ってくれましたね!