7月21日に「発達サポートセミナー」を開催しました!

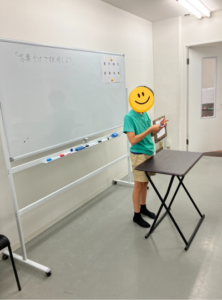

このセミナーでは、児童精神科医の先生をお招きし、日々の子育てに役立つ実践的なアドバイスやテクニックをたくさん学びました。

特に印象的だったのは、子育てにおける「褒める」ことと「怒る」ことについてのお話。

先生は、『褒める』とは具体的にどのような行動を指すのか、そしてそれを子育てにどのように取り入れていくかについて、非常にわかりやすく説明してくださいました。

私たちは普段、何気なく褒めていることもありますが、実はその言葉やタイミング、方法が子どもの成長に大きく影響を与えることがあるんです!

褒め方ひとつで、子どもの自信や行動に大きな違いが生まれることを学ぶことができました。

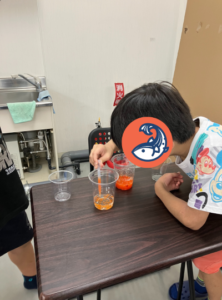

また、セミナーの途中から、子どもたちはスタッフと一緒に楽しく過ごしました。

子どもたちも楽しみながらリラックスできる時間を持ち、保護者の方々はセミナーに集中できた様子でした。

セミナー終了後、参加者の皆さんからは以下のような感想をいただきました

「子どもにどう接するべきか、具体的な方法を知ることができました。」

「褒め方や怒り方の具体例が分かりやすく、すぐに実践してみたいと思いました。」

「お母さん自身が元気でハッピーでいることが大切だと気づき、子どもの前で笑顔でいるよう心がけたいと思います。」

このセミナーでは、内容が盛りだくさんで、質問の回答が終わらないほどでした!

参加された皆さまからは、「もっと知りたい」といった声が多数寄せられましたので、今後も発達サポートに関するセミナーや勉強会を開催する予定です。

次回もぜひ、ご参加いただき、お子様との接し方を一緒に学びましょう!

子育ての不安や悩みを共有し、解決するためのヒントが盛りだくさんです!

セミナーにご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

次回のセミナーでもお会いできることを楽しみにしています。