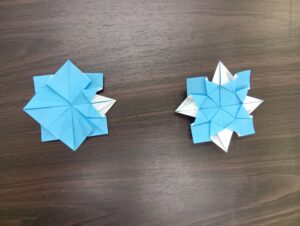

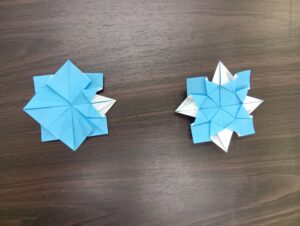

折り紙が大好きなOさん。

今回はその手先の器用さを生かして、美しい花飾りを作ってくれました。

青い色紙を丁寧に折り、見事な形の花が完成。その花を洋服の胸元に飾ると、洋服の色とぴったり合って、とてもすてきなコーディネートになりました。

作品には、Oさんのセンスとこだわりが光っています。

折り紙一つでここまで魅力的な表現ができるなんて、感心するばかりです。

これからも、Oさんのアイデアあふれる作品に出会えるのを楽しみにしています!

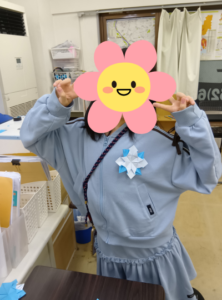

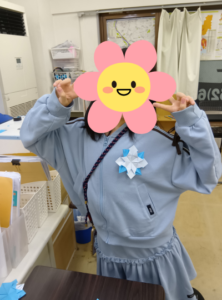

折り紙が大好きなOさん。

今回はその手先の器用さを生かして、美しい花飾りを作ってくれました。

青い色紙を丁寧に折り、見事な形の花が完成。その花を洋服の胸元に飾ると、洋服の色とぴったり合って、とてもすてきなコーディネートになりました。

作品には、Oさんのセンスとこだわりが光っています。

折り紙一つでここまで魅力的な表現ができるなんて、感心するばかりです。

これからも、Oさんのアイデアあふれる作品に出会えるのを楽しみにしています!

こんにちは。伸栄学習会 末広教室です。

先日、教室の一角で、ある子どもが磁石でくっつく図形ブロック「ピタゴラス」を手に取り、

「これで塔を作ってみたい」と言いました。

その一言から、周囲の子どもたちも自然と集まり、

教室には“集中とひらめき”があふれる、特別な時間が生まれました。

「やってみたい!」から始まる、学びの時間

「どうすればもっと高くなるかな?」

「ここに三角を入れたら崩れないかな?」

「色をそろえてみようかな?」

子どもたちは、ただブロックを組み立てているのではなく、

考え、試し、工夫し、やり直しながら自分だけの作品を完成させていきました。

こうした姿からは、好奇心から始まる学びの力が感じられます。

ピタゴラスは、四角形・三角形などのパーツを自由に組み合わせて形を作ることができる、

手と頭を同時に使う知育教材で、下記のような効果が期待できます。

🌟図形や立体の感覚を、体感的に学ぶ

🌟「バランス」や「安定」などの構造を意識する

🌟自分のアイデアを“かたち”にする創造力を育てる

最近ではこうした教材が、STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)の観点からも注目されています。

子どもたちの中にある「なぜ?」「どうして?」を引き出す道具として、

ピタゴラスはとても効果的です。

考える力が育つ体験の場、それが伸栄学習会です

私たち伸栄学習会では、こうした教材を単なる「遊び道具」としてではなく、

一人ひとりの思考力や集中力を伸ばすための“学びのきっかけ”として活用しています。

🌟自分で考え、工夫して形をつくる経験

🌟試行錯誤の末に完成したときの達成感

🌟「見て見て!」と他者と共有する喜び

それらすべてが、子どもたちの「考える力」や「自信」につながっていきます。

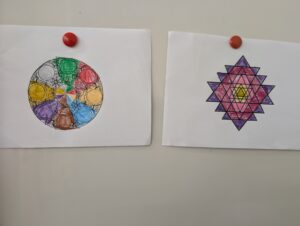

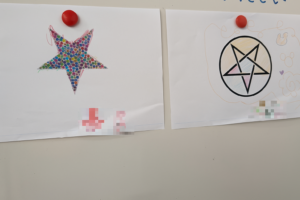

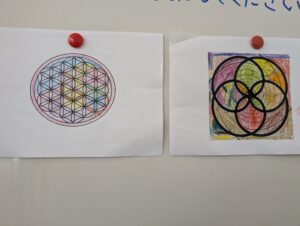

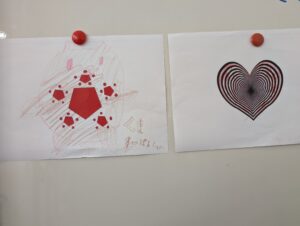

5月31日、入船教室では塗り絵のイベントを行いました。今回は2名の参加となり、落ち着いた雰囲気の中での開催となりました。

子どもたちは静かに、そしてじっくりと時間をかけながら取り組んでくれました。どの色を使おうかと迷ったり、「赤と茶色を混ぜたらどんな色になるかな?」と考えたりしながら、それぞれのペースで丁寧に色を塗っていきます。その表情は真剣そのもので、1時間以上も集中して取り組む姿が印象的でした。

24種類の図柄の中から、自分が「これだ」と思う絵を選び、少しずつ塗り進めていく中で、子どもたちの中にある創造力が自然と引き出されていきます。色を選ぶ手元からは、まるで色と対話しているような繊細な空気が感じられました。

出来上がった作品はどれも力作ぞろいで、一枚一枚に子どもたちの思いやこだわりが詰まっています。

完成した絵を見て、うれしそうに微笑む姿からは、達成感と満足感が伝わってきました。

またぜひ、このような機会を設けていけたらと思います。

原木中山教室では、子どもの日にちなんで、みんなで協力ながら、

色紙で3びきの鯉とのぼりの竿と金色の風車(かざぐるま)を作りました。

そして、今年のこどもの日は天気が良かったので窓から外に出して見ました。

みんなの笑顔がとても素敵でした。

これからも楽しみながら作品を作っていきましょう。

Mさん、Sさん、Iさんたちは色紙を使った作品作りが大好きです。

今回は色とりどりのきれいなお花をたくさん作ってくれました。

春にふさわしいすてきな作品に仕上がっています。

これからもみんなの気持ちが明るくなるようなすばらしい作品を作って下さい。

期待しています。

「自己肯定感がぐんぐん高まる魔法のぬり絵」をご存知ですか?

相之川教室では、高学年以上のお姉さん達が、課題が終わったあとや休み時間にこのぬり絵をしています。

とっても丁寧に集中して素敵な作品を仕上げています。

赤ちゃんの発達において、ハイハイは非常に重要な役割を果たします。単なる移動手段ではなく、感覚統合や脳の発達、運動能力の向上など、さまざまな側面に影響を与えるのです。

まず、ハイハイは視覚、前庭(バランス感覚)、固有感覚(身体の位置感覚)を統合する動作です。

赤ちゃんは進む方向を見ながら体を動かすことで、これらの感覚を協調させる力を育みます。

これが将来的な運動のスムーズさや、学習時の視覚追従能力の基盤となるのです。

また、ハイハイは「クロスパターン運動」とも呼ばれ、右手と左足、左手と右足を交互に動かします。この動作によって左右の脳半球をつなぐ脳梁が発達し、協調性やバランス感覚が向上します。

さらに、体幹や手指の発達にも寄与します。

ハイハイを通じて腹筋や背筋、肩周りの筋肉が鍛えられ、姿勢保持能力が向上します。

また、手のひらを床につけることで手指の力がつき、鉛筆を持つ、ボタンをかけるなどの微細運動のスキルも発達します。

加えて、ハイハイは空間認知能力や視機能の発達にも影響を与えます。

遠近感を理解する「奥行き知覚」が養われることで、黒板の文字をノートに写す際の視覚的なスムーズさが向上します。

このように、ハイハイは運動機能だけでなく、学習や日常生活のスキル向上にも大きく関わる大切なステップです。

赤ちゃんが十分にハイハイできる環境を整え、発達をサポートしていきましょう。

今年はへび年ということで…

教室に新しく入ったブロックを使って立体的なへびを作ってくれました。

うねった体はまるで龍のようで、何だか凄い躍動感。

これからも大作が生まれそうな予感です。

伸栄に通う皆さんはブロック工作遊びが大好きです。

AさんとBさんは休み時間に仲良く高い塔やジェットコースターを作りました。

またCさんは都営新宿線の電車の模型を作りました。

Dさんは良くできた作品をおかあさんに、見せるために一時的に持って帰りました。

ブロック工作遊びは楽しいだけでなく、創造力やイメージ力の発達に良い効果があります。

さらに柔軟な発想により、いろいろなものを作ってみんなを驚かせてほしいと思います。

近年は専用の道具を使って誰でも回せるコマの玩具も流行っていますが、自分の技術で回す伝統的な独楽も、味わいあるものです。

苦労して紐を巻き、失敗してはまた紐をまく。

嫌になりそうな努力あってこそ、上手く回せるようになった時に達成感があり、

手先の器用さや集中力・忍耐力を養うことにもつながります。

毎回休み時間にコツコツ練習してきた生徒は、この日ついに回すことに成功しました!

それを見て新たに練習を始める生徒も。

休み時間に独楽一勝負!という日も近いかもしれません。