入船教室と他の教室との違いはやはりなんといっても「DIDIM」が毎日できることではないでしょうか?

DIDIMについて知りたいかたはこちらをクリック

リズムに合わせて体を動かせるので、子供たちに大人気です。

みんな早く勉強を終わらせてDIDIMをしに一階に行きます。

トルコ行進曲に合わせてステップを踏んだり、サッカーのPK戦をしたり様々なプログラムを子供たちは楽しんでいます。

気になる方は、入船教室に見学に来てみてください♪

入船教室と他の教室との違いはやはりなんといっても「DIDIM」が毎日できることではないでしょうか?

DIDIMについて知りたいかたはこちらをクリック

リズムに合わせて体を動かせるので、子供たちに大人気です。

みんな早く勉強を終わらせてDIDIMをしに一階に行きます。

トルコ行進曲に合わせてステップを踏んだり、サッカーのPK戦をしたり様々なプログラムを子供たちは楽しんでいます。

気になる方は、入船教室に見学に来てみてください♪

心理学の分野では、人間の認知、感情、行動が「遺伝」によるものか「環境」によるものかという議論があります。

今回はお話ししたいのは、まさにこの「環境」の影響についてです。

先日、妙典教室では漢字検定の本試験が行われました。

この試験は普段の支援活動と並行して行われたのですが、試験終了後、漢字検定を受けていなかった生徒さんから「自分も何か検定を受けてみようかな」と言う発言がありました。

初めての気づきだったのか、何か刺激を受けた様子が感じられました。その日から少しずつですが、その生徒さんは英語検定の勉強に取り組み始めました。

この出来事から、私は「環境」がどれだけ人に影響を与えるか、改めて感じました。お子さんがどのような環境に身を置くのか、そこでどんな刺激を受けるのかが、思いもよらない結果を生むことがあるのです。

この記事を読んでいる親御さんがいらっしゃれば、ぜひお子さんにさまざまな経験をさせてみてください。

その中で新たな興味や挑戦が生まれ、思いがけない一歩を踏み出すチャンスが広がるかもしれません。

また、この記事を読んでいるのがお子さんであれば、どんな小さな挑戦でも恐れずにトライしてみてください。そこで得た刺激が、あなた自身の成長を促し、可能性を広げるきっかけになるかもしれません。

ですから、みなさんどんな小さな一歩でも、踏み出してみませんか?

フィンランドなどでは、タブレット学習から

紙の学習にもどしているそうな。

学力の低下が見られたから。

そんな中、逆にタブレットに切り替えている日本。

昔は、学力が高い国の7位でしたが

徐々に下がり、今は14位だとか・・・

GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)のCEOは我が子が小さいうちはスマホなどを使わせないそうですが

それ、大事。

小さいうちは、避けるべき。

ですが、3歳児にスマホを見せている方もよく見かけます・・・

アナログな学習、オススメです♪

8/2(土)12:00〜お買い物体験イベントをします♪

決められた予算の中で、欲しいものを買ってみましょう。

欲しい物を全部は買えないな〜どれとどれにしようかな〜?

悩みながら楽しみながらお買い物の勉強が出来ます。

興味のある方はぜひお問合せください。

たくさんのご参加お待ちしています♪

7月も中旬になりました。

ということは、今月の半分が、一年の半分が終わったということになります。

折り返し地点ですね。

とはいえ、子どもたちにとっては学校が4月始まりということもあり、まだ一年の半分が過ぎたという実感はあまりないようです。

もうすぐ夏休みがやってきます。学校でも夏休みに向けた準備(使わない物の持ち帰りなど)が始まっています。

そろそろ、教室での会話も夏休みの話題で盛り上がる頃かもしれませんね。

一年の後半が始まり、これからどんなことが起こるのか、思いを馳せてみました。

先日、突然の強い通り雨に、生徒たちは窓の外を見て大興奮!

「すごい音!」と笑い声があふれました。

中には傘を忘れてしまい不安そうな表情を浮かべる子もいましたが、スタッフが「大丈夫、すぐ止むよ」と優しく声をかけると安心した様子に。

雨上がりにはみんなで虹を探して、笑顔に包まれた1日となりました。

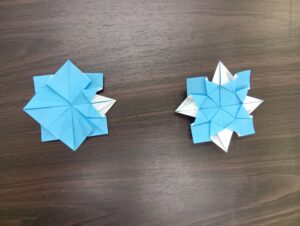

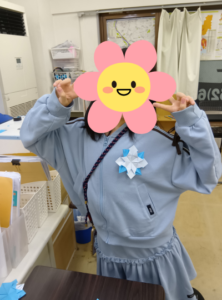

折り紙が大好きなOさん。

今回はその手先の器用さを生かして、美しい花飾りを作ってくれました。

青い色紙を丁寧に折り、見事な形の花が完成。その花を洋服の胸元に飾ると、洋服の色とぴったり合って、とてもすてきなコーディネートになりました。

作品には、Oさんのセンスとこだわりが光っています。

折り紙一つでここまで魅力的な表現ができるなんて、感心するばかりです。

これからも、Oさんのアイデアあふれる作品に出会えるのを楽しみにしています!

南行徳教室では7月26日(土)15時から紙飛行機を使ったイベント「なんで飛行機は飛ぶのか?」を開催いたします。

実際に紙飛行機を作って「なんで飛行機は飛ぶのか?」を楽しみながら学ぶイベントになっています。

講師が航空力学や航空工学を交えつつわかりやすく解説します。

親子で参加できますので、どうぞ、ふるってご参加ください。

今回の壁面装飾は、以前自分で作ったあじさいの装飾に、新しくカタツムリを作ってのぼらせてみました!

殻の色も赤や青、ピンクなど自分で好きなものを選び、テープやシールを使って飾り付けたり、さまざまな表情をしたカタツムリが教室を彩ってくれました。

学習の休憩として楽しみながら創作活動を行っていました。

梅雨はどこにいったのか、というくらい夏日が続いていますが体調管理には引き続き、気を付けてほしいと思っています。

【行徳・妙典エリア】学習に特化した放課後等デイ 5月開所の新教室「伸栄学習会 末広教室」

──勉強に不安を抱える小中学生の味方です

「宿題が進まない」「授業についていけない」といった悩みを持つお子さまに、的確な学習支援を行うのが、行徳・妙典エリアにある「伸栄学習会 末広教室」です。

私たちは学習塾から始まった放課後等デイサービスとして、教科学習に特化した支援を行っており、学校の授業内容や宿題、定期テストへの対応を得意としています。経験豊富な指導員が在籍し、一人ひとりの発達特性やつまずきに寄り添いながら、「できた!」を積み重ねていきます。

勉強への苦手意識を少しずつ克服したいというお子さまにとって、伸栄学習会は“安心して通える学びの場”となるはずです。妙典・行徳地域で学習支援に力を入れている放課後等デイをお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。

見学・体験も随時、大歓迎受付中です(^^)/

伸栄学習会 末広教室

お電話:047-323-6982

メール:shin-ei@shin-ei-kai.com