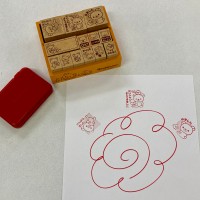

最近、南行徳教室で人気のアイテムがあります。

キャラクターの「スタンプ」です。

答え合わせの後、自分で選んで押したり、スタッフが押したりしています。

「このスタンプを自分で押したい!」と学習を頑張っている子もいらっしゃいます。

スタッフとアイデアを出しながら楽しく勉強できる工夫をしていきたいと思います。

最近、南行徳教室で人気のアイテムがあります。

キャラクターの「スタンプ」です。

答え合わせの後、自分で選んで押したり、スタッフが押したりしています。

「このスタンプを自分で押したい!」と学習を頑張っている子もいらっしゃいます。

スタッフとアイデアを出しながら楽しく勉強できる工夫をしていきたいと思います。

入船教室では、1月18日に、いろのもりさんをお招きし『アート体験会』を開催しました。

オイルパステルやガーゼ、タコ糸を使ってやっていただきました。

子供たちは、全員真剣なまなざしで、次は何をするのかをしっかりと聞けてとてもよく、色を塗ったり、タコ糸を垂らしたりすることに集中できていました。

講師の方は、一人ひとりが自分なりに製作していて、どの作品も違うことに感動されていました。

普段学習している様子とは、全く違う様子が見えて、本当に子どもたちの無限の可能性を感じた体験となりました。

機会がありましたら、もう一度取り組んでみたいと思いました。

また、サブで来られたスタッフの方はも、すぐに子どもの名前を覚えてくださり、子どもも安心して取り組めむことができました。

いろのもりの皆様、本当にありがとうございました。

2025年が始まってあっという間に1か月が過ぎようとしています。

日本ではお正月気分も抜けてきた頃ですが、実は1/28からは春節(旧正月)。

中国文化圏では、家族で集まって盛大にお祝いします。

今回はそんな春節をお祝いする台湾のお菓子「紅豆年糕(ホンドウニェンガオ)」作りに挑戦しました。

みんなで交代しながら粉をこね、蒸しあげたお餅は、もち米のお餅とはまた違った食感。

文化の違いに想いを馳せつつ、美味しくいただきました。

今回のSST教室のテーマは、「なんで宿題ってあるの?」です。

実は、約半年前にSST教室で考えてみたテーマでした。

大事なテーマであるので、再度テーマとして話し合いを行いました。

「宿題がなぜあるのか」について、3人組の2班で話し合いました。

親の立場、生徒の立場、先生の立場、それぞれになって考えてみました。

その後、宿題のメリット、デメリットについても考えていきました。

今回もたくさんの意見が出てきました。

皆さんも「宿題がなぜあるのか?」について考えてみて下さい。

今後も活発にディスカッションをしていき、ソーシャルスキルを身につけていければと思います。

先日、教室に通う子どもたちが、1月22日は「カレーの日」だと教えてくれました。

これは、かつて子どもたちに人気のあったカレーを全国の学校給食メニューとして広めようと呼びかけたことにちなんで制定されたそうです。

そのため、その日の給食はカレーだった学校も少なくなかったようです。

また、こうした記念日に詳しい家庭では、夕食にカレーを用意することがあったそうです。一日に2食もカレーだと飽きてしまうのではないかと思いましたが、多くの子どもたちは「学校のカレーは○○だけど、家のカレーは△△なんだよ」と、辛さや味の違いを楽しんでいるようでした。

同じカレーでも、作り手によってさまざまな味わいの違いがあります。たくさん食べて、元気に成長してくれることを願っています。

野菜の値段が高騰していますね。

一方、車で1時間ほどの田舎に行くと、畑のあちこちで大根がわんさか育っています。

田舎は豊かだな〜、と感じる光景です。

大根は、なぜ辛い味がするか

ご存知でしょうか?

それは虫から身を守るためです。

虫は大根の維管束にある

甘い汁が大好き。

しかし、大根も虫の攻撃に対抗するため維管束の外側に辛み成分のある物質と酵素がバリアを張るように並んでいます。

それを食べた虫は、大根は辛いと学んで食べなくなる。

そのため、大根は現在まで生き延びることが出来た訳です。

夏場は虫が多いので、特に辛くなる時期ですね。

でも、煮たり炊いたりして加熱すれば、細胞が壊れて辛み成分は気体となって出て行きます。

結果、甘い大根が楽しめますね。

大根は消化を助ける働きのほか、殺菌作用もあるので、

体調を崩しそうな時に大根おろしを入れた温かい飲み物を作る地方や家庭もあります。

(家庭でできる自然療法 東條百合子著などにも書いてあります。)

野菜の大切さを身に沁みて感じる今日この頃。

感謝を込めて頂きたいですね。

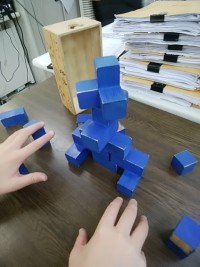

「箱詰めブロックパズル」はいろいろな形をしたブロックを一旦全部外に出して、その後ブロックの組合せ方を工夫しながら箱の中にピッタリとはめ戻すパズルです。

Kさんはこのパズルの意外な使い方を見つけました。

Kさんは箱を格納倉庫に見立ててブロックで格好の良いロボットをつくりました。

意外な発想で面白いものを作ることがことができました。

とても良かったです。

妙典教室で学んでいるお子さんたちは、素直で優しいお子さんが多いと日々感じています。

それはご家庭での保護者の皆様のご理解とご支援があることは言うまでもありませんが、そこに1つ付け加えるとすれば、妙典教室には人生経験豊富な先生が多数在籍していると自負しております。

通所したばかりのお子さんがつい興奮してテンションが上がり過ぎる場合でも温かく見守り、しかし大事な注意(ルール)はしっかりと伝えていく。

在籍の女性指導員は全員子育て経験者であり、時間の経過と共に子どもたちの成長を経験しているがゆえ、少々のことがあっても驚かない耐性が出来ています。

ルールを守り社会性を早く身につけて欲しいと願い、粘り強く支援しております。

ぜひ一歩踏み出してご相談ください。

はじめまして。よろしくお願いします!!

1月より(月~金)常勤で入船教室に勤務しております正木(まさき)です。

30才(男)26才(女)の2人の子供がいます。子育て経験を指導にプラスに生かせればと思っています。

入船教室のお子さんたちは皆さんかわいいです。

DIDIMでは勉強時とは違う一面も見ることができます。

皆それぞれにいいところを持っています。皆さん可能性がたくさんです。

元気な挨拶とプラスの声掛けを心掛けて、お子さんと一緒に頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今回のディスカッションのSST教室の内容は、

「一人だけ違う話題で話している人はだれだゲーム」です。

以前も行いましたが、今回はテーマを変えて行いました。

みなさんも会話をしていて、相手と会話がかみ合っていなくて気づくと二人で全然違う話をしていた経験があると思います。

それを素早く気づけるかをゲームをしてトレーニングしました。

今回、1つのテーマとして、「クリスマス」と「誕生日」についてそれぞれ話をしました。

全然異なる内容について話をしているのに、誰が違うことを話しているかは、気がつくことはなかなか難しかったです。

みんなよく考えながら、真剣に取り組んでいました。

察する練習にもなるので、お家でもぜひやってみてください。