先日、児童精神科医による発達サポートセミナーを開催しました!

今回はなんと、40名以上の方にご参加いただき、会場は活気あふれる雰囲気に✨

また、後援をいただいた市川市の市川市子ども部様、市川市議会議員石崎先生、市川市議会議員とくたけ先生がご参加くださいました!

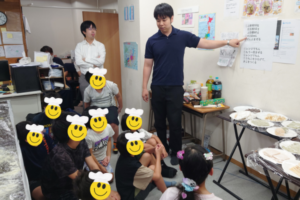

同じ時間、子どもたちは別室でお正月あそび🎍

皿回しやカルタ、お正月の折り紙などを楽しみながら、スタッフと一緒に過ごしてくれていました。

保護者の方も、安心してセミナーに集中できる時間になりました。

セミナーの話題の一つが「ほめ方」。

たとえば…

「すごいね!」

「えらいね!」

「3位でもすごい!」

よく使いますよね。でも実はこれ、

“結果”だけを見ているほめ方になりがちなんです。

そこでおすすめされたのが👇

行動をそのまま言葉にするほめ方

たとえば

-

「ちゃんと座って食べてるね」

-

「自分でおもちゃを片づけたね」

こう言われると、

子どもは「見てもらえてる!」「わかってもらえてる!」と感じて、

自然とやる気が育っていくそうです🌱

こんな風に具体例をあげてたくさんの子育てのヒントをお聞きすることができました!

参加された方からは…

-

「つい言ってしまう言葉に気づけた」

-

「自分が考えもしない言い方ばかりだった。家で実践してみたい。」

-

「家でさっそく試してみたい!」

など、うれしい感想がたくさん届きました!

子どもは、毎日のちょっとした声かけで大きく変わっていきます。

今回のセミナーが、

親子の時間がちょっと楽しく、ちょっとラクになる

きっかけになれば嬉しいです🌈

これからも、こうした学びの場を大切に続けていきます!