🎨芸術の秋!ですね。

先日開催したアートイベント「デカルコマニー」では、紙を開いた瞬間の「わあっ!」という歓声が施設いっぱいに響きました。

ねらい: 筆で「描く」ことに苦手意識がある子も、色の偶然の混ざり合いや模様の変化を通して、自己表現の楽しさを味わうことができました。完成した作品からイメージを膨らませることで、想像力も豊かになります。

同じものが二つとない、個性あふれる作品からは、子どもたちの自由な感性が伝わってきました。

🎨芸術の秋!ですね。

先日開催したアートイベント「デカルコマニー」では、紙を開いた瞬間の「わあっ!」という歓声が施設いっぱいに響きました。

ねらい: 筆で「描く」ことに苦手意識がある子も、色の偶然の混ざり合いや模様の変化を通して、自己表現の楽しさを味わうことができました。完成した作品からイメージを膨らませることで、想像力も豊かになります。

同じものが二つとない、個性あふれる作品からは、子どもたちの自由な感性が伝わってきました。

少し肌寒い日が続くようになりましたが、、子どもたちは日々集中して課題に取り組んでいました。漢字練習や計算ドリルなど、それぞれの目標に向かってコツコツと頑張る姿が見られます。

休憩時間になると、最近行われた「合唱祭」の話題で盛り上がりました。中には「優秀賞をもらったよ!」とうれしそうに報告してくれた児童も。舞台で頑張った経験が、きっと自信につながっていることでしょう。

学習の合間に、子どもたちの学校生活の話を聞けるのも、私たちスタッフの楽しみのひとつです。

先日実施した社員研修の中で、特に日々の努力と成長が顕著だった教室を表彰いたしました。

日々の業務の中で地道に積み重ねてきた取り組みや工夫が確かな成果につながり、組織全体の前進を支えていることを改めて実感する機会となりました。

今回表彰された教室では、チーム全体での情報共有や改善提案を継続的に行い、一人ひとりが高い意識を持って業務に取り組んでいます。

こうした日々の積み重ねが成果を生み、他の教室や社員の良い刺激となっています。

表彰式では、教室スタッフから「これからも地域や生徒の皆さま、会社の発展に貢献できるよう努めてまいります」との言葉がありました。

当社では、社員一人ひとりの挑戦と成長を評価し、その姿勢を全社で共有することで、より良いサービスの提供と組織力の向上を目指しています。

今後も社員が互いに高め合いながら、会社としての目標達成と社会への貢献に向けて取り組んでまいります。

努力を重ねる全ての社員に感謝を込めて、これからも“学びつづける会社”であり続けます。

伸栄グループでは、より質の高い支援を提供するため、

外部専門家をお招きして定期的に職員研修を行っております。

今回は、東京科学大学 精神科医 小林七彩先生を講師にお迎えし、

「精神的不調への理解と対処」をテーマにご講義をいただきました。

研修では、発達特性に応じた支援のあり方を中心に、

癇癪(かんしゃく)・攻撃的言動・自傷などの行動が起こる背景や、

向精神薬の作用と行動変化の関係、睡眠障害への理解と支援について、

医学的・心理的な両面から丁寧にご説明いただきました。

また、ASDやADHD、LDなど発達障害の特性を踏まえた支援として、

見通しを示す支援(スケジュールやタイマーの活用)

成功体験を積み重ねる指導

環境調整と一貫した対応

など、すぐに実践できる具体的な方法も多く学ぶことができました。

参加したスタッフからは、

「行動の背景を深く理解する視点が得られた」

「日々の支援にすぐに活かしたい」

といった感想が寄せられています。

今後も、医療・教育・福祉の連携を大切にしながら、

ご利用者様やご家族が安心して過ごせる支援体制の充実に努めてまいります。

最近、ニュースや学校からのお知らせでも耳にするようになりましたが、インフルエンザが流行しているようです。

当事業所でも、学校をお休みされているお子さんや、体調不良で利用を控えている方が増えてきました。

感染症の流行に伴い、私たち職員も、より一層の感染対策に努めております!

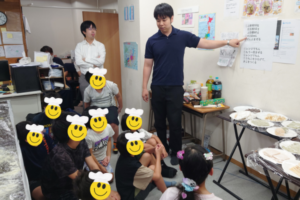

北栄教室では、9月23日の秋分の日に生八ツ橋を作る調理イベントを実施しました!

まず、スタッフが材料や分量の説明を行いました。美味しい生八ツ橋を作るために、生徒全員がしっかり聞いてくれました。

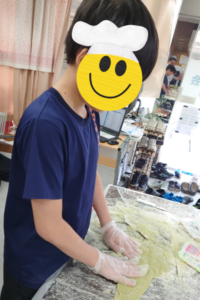

次に、説明を聞いた生徒から順番に、上新粉・白玉粉・上白糖の分量を慎重に量って粉が見えなくなるしっかり混ぜています。

混ぜ終わったら、電子レンジで水分が飛ぶまで温めます。

温めたら、上新粉ときな粉を混ぜた打ち粉の上に生地を出して生八ツ橋の薄さになるまで伸ばしました。

最後に、中の具材を入れて生地を包んで完成です✨️

ちなみに具材は、定番のあんこ以外にチョコレートやバナナなど変わり種?も用意してみました♪

参加した生徒からは、

「美味しい〜!」

「チョコ美味しかったからもう少し足そうかな」

「家族のみんなにも食べさせてあげたい」

などのたくさんの感想をいただきました✨

また、今回のイベントでは中学生・高校生の生徒たちが準備や小学生の生徒たちへの先生役を買って出てくれました!

小学生・中学生・高校生といった学年や学校にとらわれない交流の形を見ることができ、とても充実した調理イベントになりました😀

最近、NHKで新しい朝の連続テレビ小説が始まりました。実は私の郷里が舞台になっていて、毎朝楽しみに観ています。

物語は、小泉八雲とその妻・セツさんがモデルになっているそうです。

八雲については、小学生の頃から親しんできました。特に「耳なし芳一」の話は、初めて読んだときの恐怖が今でも忘れられません。もしご存じない方がいらっしゃったら、ぜひ読んでみてください。日本の怪談文学の奥深さに触れられると思います。

10月になり、ようやく涼しくなってきましたね。こんな季節には、ゆっくり読書を楽しむのもいいかもしれません。マンガでももちろんOK!

「おもしろかったよ」と感想を伝え合ったり、家族やお友だちと本を交換して読んでみたり――そんな時間も、きっと心を豊かにしてくれるはずです。

私も、本棚に眠っている未読の本を、少しずつ読み進めてみようと思います。

伸栄学習会 末広教室では、先月新しく駐輪場を設置しました。

自転車で通所するお子さまが安心して停められるスペースが整ったばかりですが、駐輪場の石の上から美しい彼岸花が咲いています。

赤く鮮やかな花が控えめに彩りを添え、通所のたびに季節の移ろいを感じられる環境になっています。

教室では学習支援を中心に、子どもたちが安心して通える環境づくりを大切にしています。

新しい駐輪場と咲いた彼岸花は、日々の通所や学習の時間に小さな楽しみや落ち着きを与えてくれる存在です。

行徳・妙典地域で学習支援と快適な通所環境を両立できる放課後等デイサービスをお探しの方は、ぜひ伸栄学習会 末広教室までお問い合わせください。

嬉しい事に10月に入ってお休みが減っています!

予定通りに勉強をする習慣をつけることはとても大切です。

引き続き、定期的なご利用で学習習慣を確立させ、力をつけていきましょう。

10/18(土)は浦安市の花火大会の為、支援時間を11:00~15:00に変更いたします。

イベントも考えたいと思っていますので、

この時間なら行けるという方は、是非追加でご利用ください。

10月になりました。

10月といえば、各種検定の時期です。

先日、さっそく英検が行われました。この英検を皮切りに、数検、漢検と、10月中は検定が続きます。

前回の検定は6月に実施されました。そのときは新学期が始まったばかりで、申し込みに踏み切れなかった子どもたちも多くいましたが、今回は学校生活にも慣れ、夏休みなどを通してじっくり学習に取り組んできた成果を発揮しようと、多くの子どもたちが挑戦してくれました。

受検者が多い分、スタッフにもそれぞれの期待や緊張が伝わってきます。何よりも、この“検定月間”が無事に終えられることを願っています。